被子植物作为陆生植物中形态多样性最丰富、地理分布最广泛且生态可塑性最突出的演化类群,其起源与辐射演化事件被视为陆地生态系统演化进程中的关键转折点。尽管已经开展大量研究,但被子植物起源时间仍存在争议(白垩纪至二叠纪)。近年来,分子钟方法的快速发展为解决这一难题提供了新的契机,尤其是贝叶斯框架下的石化生灭模型(Fossilized Birth-Death Model)明确将现存物种与化石记录纳入同一宏观演化过程,打破了传统节点定年法依赖最古老化石作为单一校准点的局限,在分子数据和地层化石记录之间建立了动态关联。然而,该方法尚未在被子植物起源演化时间的研究中得到应用和评估。

近日,南京师范大学钟伯坚教授团队在Nature Communications发表了题为“New insights on angiosperm crown age based on Bayesian node dating and skyline fossilized birth-death approaches”的研究论文。

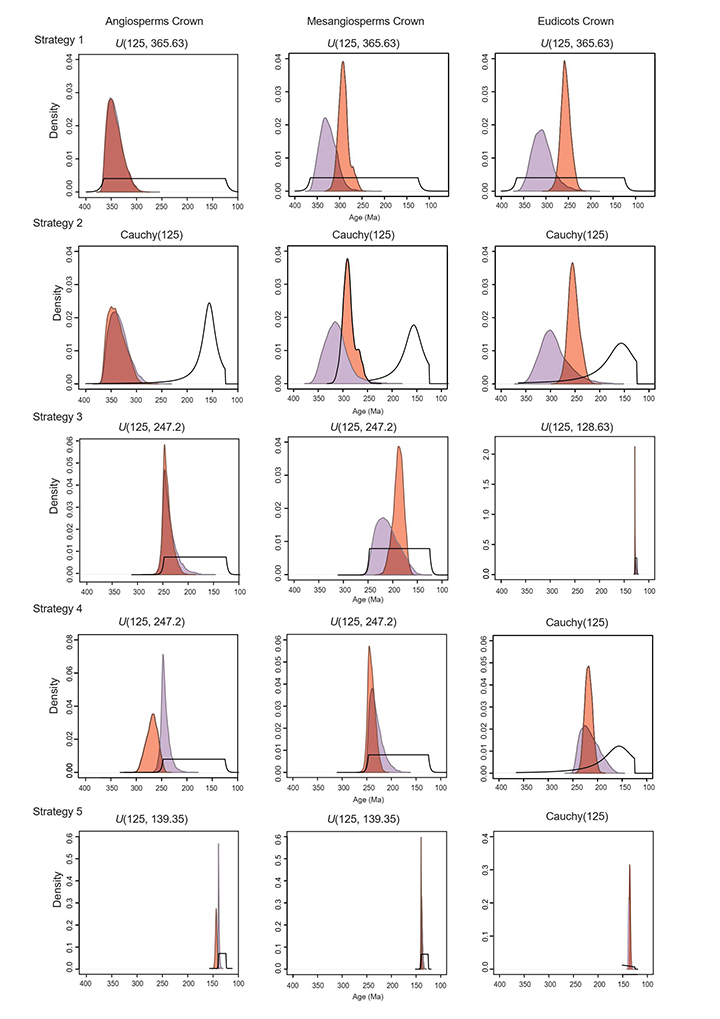

该项研究利用大规模的现存物种及化石记录重建被子植物的演化时间轴,聚焦两个核心问题:1)被子植物冠群年龄的长期争论;2)石化生灭模型和传统节点定年法在物种分化时间推断中的差异性评估。首先,该研究基于114个可靠的化石校准点,使用节点测年法探究了五种化石校准策略对被子植物及关键类群分化时间的影响。研究发现当被子植物冠群节点的上限时间从139.35 Ma放宽至365.63 Ma时,估算的被子植物起源时间从白垩纪推向到了石炭纪。进一步比较指定先验、有效先验和后验分布,发现被子植物冠群年龄本质上是由化石校准中的最大边界值和有效先验决定(图1)。该结论揭示了不同研究估算被子植物起源时间显著差异的主要原因,为后续使用节点测年法估算分化时间提供了新的见解。

图1 被子植物、核心被子植物和真双子叶植物的指定先验(黑色)、有效先验(紫色)和后验概率密度分布(橙色)比较

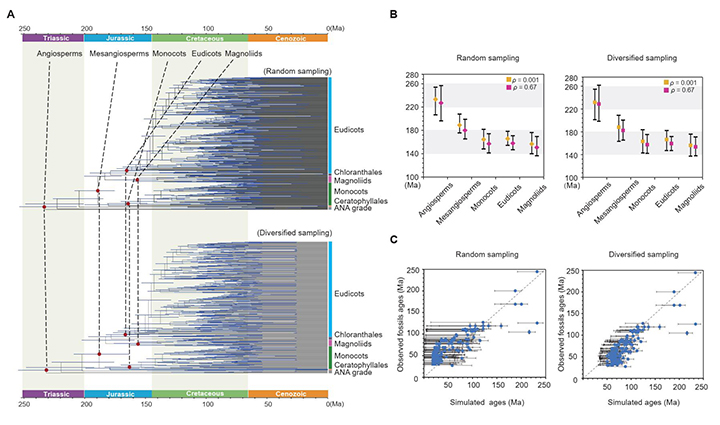

在石化生灭模型分析中,该研究整合了大规模的被子植物可靠的化石记录,评估了现存类群采样策略(随机采样与多样化采样)、物种采样比例(物种水平与科水平)及化石采样策略对被子植物及关键类群冠群年龄估算的影响(图2)。结果表明现存类群采样策略及采样比例的异质性对时间估算影响较小,纳入外类群会对测年结果产生偏差,化石采样特别是冠群最古老的化石记录对定年结果具有重要影响。此外,化石年龄模拟分析揭示了石化生灭模型在估算时间上具有一定的稳健性。

图2 不同现存物种采样方案和采样比例下被子植物分化时间的比较以及化石模拟年龄分析

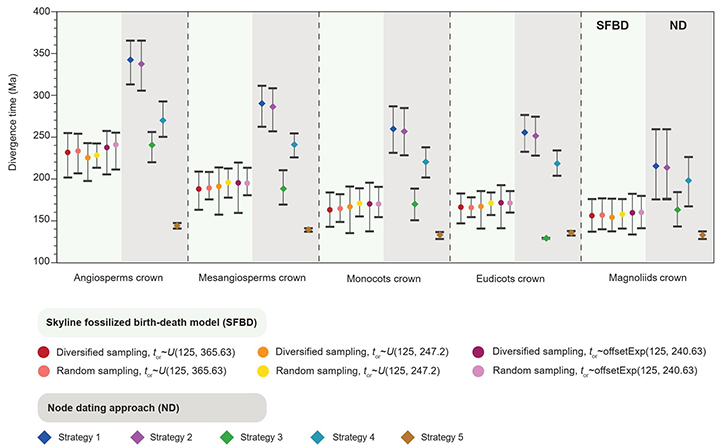

通过对比石化生灭模型与传统的节点定年法,该研究揭示了在石化生灭模型框架下,最大边界值(tor)的设置对分化时间推断具有显著优化效应,使用不同的最大时间约束边界能得到更为一致的被子植物及主要类群的起源时间(图3)。石化生灭模型估算被子植物冠群起源时间为255–202 Ma(约三叠纪),当时哺乳动物、恐龙和有鳞爬行动物首次在化石记录中出现,为深入理解被子植物早期演化对主要陆生动物起源的影响提供了关键依据。

图3 基于节点测年法和石化生灭模型的被子植物和主要类群的分化时间估算

综上,该研究揭示了不同数据集推断的被子植物冠群年龄差异的主要原因,强调了石化生灭模型在估算时间上具有更强的稳健性。此外,该研究构建了可靠的被子植物起源演化时间轴,为探讨被子植物关键性状的起源演化及如何在陆地环境中占据主导地位提供了时间框架。

南京师范大学生命科学学院博士后马小雅为第一作者,钟伯坚教授为通讯作者。中科院古脊椎动物与古人类研究所张弛研究员、美国天普大学生物多样性中心S. Blair Hedges教授也参与了该项研究。该研究得到了国家自然科学基金和江苏省生物学优势学科,江苏省卓博计划、国家资助博士后研究人员计划等项目的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57687-9